di Roberto Nigido

Durante la recente visita in Italia dell’ allora Segretario di Stato USA Mike Pompeo, il Ministro degli Esteri in carica a quel momento, Luigi Di Maio, rispondendo a una domanda rivoltagli da un giornalista, ha introdotto una inedita distinzione – così come riportata da “ La Stampa” – tra Paesi alleati ( gli Stati Uniti ) e Paesi partner ( Russia e Cina ). Mi sono chiesto allora ancora una volta se non vi fosse un nesso tra la sprovveduta disinvoltura dei responsabili governativi della politica estera italiana e il declino economico e culturale che caratterizza la società italiana dalla fine del secolo scorso a oggi. L’ economia italiana è ferma da venti anni: la crescita media del reddito pro-capite e della produttività dal 2000 al 2019 è stata nulla; negli altri Paesi europei è stata del 20%. Nella sua “Storia economica d’Italia dal 1796 al 2020” ( Bollati Boringhieri 2020 ) Pierluigi Ciocca ne attribuisce le cause all’interrelazione di vari fattori. Tra gli altri: aumento del debito pubblico complessivo nel periodo 2000-2019, dopo le correzioni operate negli anni ‘90; stagnazione degli investimenti pubblici anche per mancanza di risorse; ridotte dimensioni della maggior parte delle imprese italiane e conseguenti ostacoli alla loro capacità di innovazione; insufficiente qualità dell’insegnamento scolastico come causa dell’impreparazione degli italiani ad affrontare impieghi sempre più impegnativi in un contesto di crescente concorrenza dovuta alla globalizzazione e alle innovazioni tecnologiche. Quest’ ultimo aspetto mi sembra collegato, non solo all’accelerazione del declino economico del nostro Paese, ma anche alla conduzione della politica estera italiana negli ultimi venti anni, che non esito a definire erratica, in particolare quando si è trattato di scelte fondamentali sulle quali sta al governo pronunciarsi nella sua collegialità.

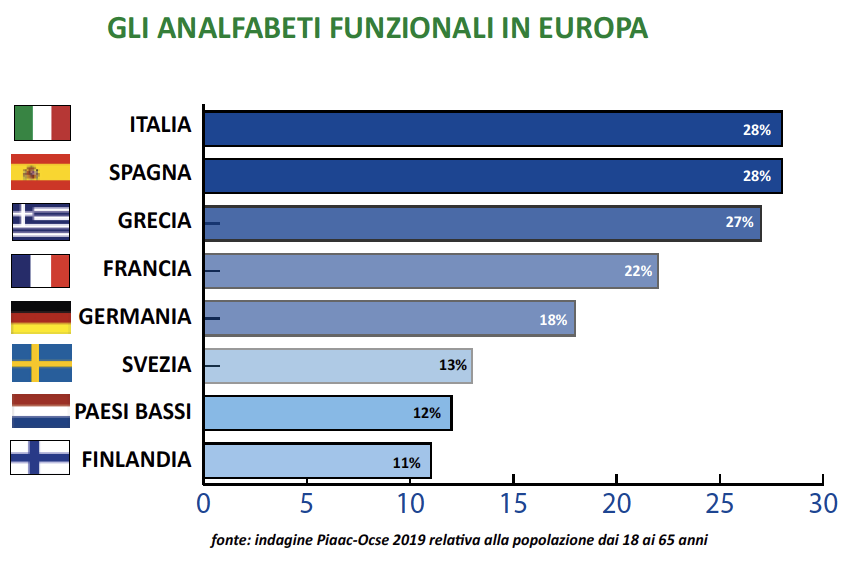

Tra gli italiani si registra il più elevato tasso relativo di analfabetismo funzionale in Europa: circa il 30%. Quello più basso è in Finlandia (11%); la media europea si colloca tra il 15% e il 18%. In termini statistici, per ogni analfabeta funzionale in Europa ce ne sono due in Italia. Secondo l’UNESCO analfabeta funzionale è persona “incapace di comprendere, valutare, usare e farsi coinvolgere da testi scritti per intervenire attivamente nella società, per raggiungere i propri obiettivi e per sviluppare le proprie conoscenze e potenzialità”. In sostanza: incapace di comprendere, analizzare logicamente e poi scegliere con coerenza razionale. Il numero dei laureati in Italia è in percentuale la metà che nella media dei Paesi Europei e quello dei diplomati inferiore del 20%. Gli italiani tra i venticinque e i ventinove anni fanno registrare il più elevato tasso in Europa di giovani che non studiano, non lavorano, non seguono programmi di formazione: 30% ( in Irlanda 6% ).

Secondo Luca Ricolfi ( “La società signorile di massa”, La Nave di Teseo 2019 ), uno studente universitario italiano oggi ha in media la stessa capacità di comprensione logica e della propria lingua di un diplomato di terza media degli anni ’60. Il Professore di Storia Moderna all’Università di Urbino Marco De Nicolò, nel libro “Formazione: una questione nazionale” ( Laterza 2020 ), spiega che un professore universitario di storia, prima ancora che all’insegnamento della sua materia, deve applicarsi alla spiegazione del significato delle parole e dei concetti usati nelle lezioni e nei libri di testo, per colmare le lacune lasciate negli studenti dai precedenti anni di scuola. Luca Ricolfi ritiene che le cause di questa situazione vadano ricercate nella progressiva demolizione della scuola pubblica avviata con la riforma della scuola media nel 1962: riforma che, nell’estendere l’obbligo scolastico ai quattordici anni, ha anche abbassato il livello di formazione e selezione per permettere a tutti gli studenti di accedere a un diploma di scuola media superiore (e poi quindi all’università), indipendentemente da capacità e preparazione.

Cosa ci si poteva aspettare dal ricambio generazionale della classe politica avvenuto negli anni a cavallo del nuovo secolo quando, a una classe politica formata da un sistema educativo ancora rigoroso e selezionata dalle scuole di partito allora esistenti, è succeduta una classe politica uscita dalle scuole post 1962 e dalle università post 1968 e non più selezionata da responsabili corpi politici intermedi? Ritengo sia difficile confutare l’ assunto che elettori per il 30% analfabeti funzionali, cioè “incapaci di comprendere e valutare per intervenire attivamente nella società”, siano anche poco capaci di scegliere razionalmente i propri rappresentanti politici. Vediamo allora cosa è successo nella politica estera del nostro Paese negli ultimi venti anni, essendo condotta da una classe politica scelta in queste condizioni. I governi italiani che hanno posto le fondamenta della nostra Repubblica hanno individuato fin dai primi anni ‘50 tre punti cardinali di riferimento per orientare la politica estera italiana: atlantismo, europeismo, multilateralismo. Questi punti di riferimento sono basati sulla ragionata valutazione dei permanenti interessi nazionali italiani; vanno ovviamente seguiti alla luce delle circostanze contingenti, così come le indicazioni di una bussola vanno seguite tenendo conto degli ostacoli che si incontrano sulla rotta tracciata sulla carta.

Cominciamo dall’atlantismo, cioè condivisione dei valori sui quali l’ Alleanza Atlantica è fondata, fedeltà nei confronti dell’Alleanza e lealtà verso i suoi Paesi Membri. Diversi governi italiani, pur doverosamente leali al nostro più importante alleato, non hanno esitato a distaccarsi dalla linea USA, quando hanno ritenuto che le circostanze lo richiedessero per interessi globali dell’Italia e dei Membri dell’ Alleanza. Cito alcuni esempi: nel 1967 durante la guerra in Vietnam, quando il Ministro degli Esteri italiano si fece promotore di una linea che, proponendo una soluzione negoziata del conflitto, differiva vistosamente da quella degli Stati Uniti (i quali impiegarono i successivi sette anni per capire che si erano cacciati in una trappola ); negli anni ‘80 in Libia, in particolare nel 1985 (Sigonella) e nel 1986 (bombardamento USA di Tripoli); nel 1998 durante la crisi del Kosovo (quando Prodi chiese inutilmente una consultazione al massimo livello politico in sede NATO prima che fosse deciso l’intervento militare contro la Serbia). Negli anni successivi l’Italia è passata: dal totale allineamento su Washington nel 2003, quando gli Stati Uniti decisero di invadere l’Iraq senza nessuna copertura internazionale (solo l’intervento “in extremis” del Presidente della Repubblica impedì che l’allora governo italiano coinvolgesse l’Italia in quella insensata avventura); alle acrobazie (ricordate all’ inizio di questo scritto) con le quali il secondo Governo Conte si è impegnato nel tentativo di individuare un improbabile equilibrio per l’Italia tra Paesi alleati (Stati Uniti e gli altri Paesi Nato) e Paesi ormai tornati a essere apertamente ostili all’Occidente (Russia) o che potrebbero diventare ostili (Cina). Sulle sfide che presenta la Cina alle democrazie del mondo occidentale è utile fare riferimento al pertinente capitolo del recentissimo rapporto commissionato dalla NATO a un qualificato gruppo di esperti indipendenti: “NATO 2030”.

Fino a tutti gli anni ‘90 l’Italia è stata promotrice e attiva protagonista dell’integrazione europea, della quale gli italiani erano allora in stragrande maggioranza convinti sostenitori, nella corretta convinzione che il successo del nostro Paese passasse anche per quello del progetto europeo.

Negli anni successivi l’europeismo italiano si è raffreddato: in parte, come in altri Paesi europei, per l’insufficienza dimostrata dall’Unione – fino alle coraggiose iniziative delle nuove Istituzioni europee all’ inizio del 2020 – nel far fronte alla crisi economica; ma anche come conseguenza della incessante propaganda anti-europea e delle interferenze di Mosca. Questa propaganda ha avuto maggior successo tra gli italiani che tra gli altri cittadini europei ( non sorprendentemente date le premesse) e ha contribuito alla crescita di forze politiche euroscettiche o apertamente anti-europee, le quali non hanno nascosto di essere sensibili alle sirene russe e più recentemente anche a quelle cinesi. Incapaci di scegliere una linea coerente e difendibile (basata sul non episodico rispetto delle regole europee e sulla conseguente credibilità nel chiederne la modifica se ritenuta necessaria), alcuni governi italiani hanno oscillato tra: prolungati inadempimenti; sterili recriminazioni; richieste di deroghe; “pugni sul tavolo”, controproducenti a Bruxelles ma ritenuti utili per rincorrere gli umori degli elettori; obbligati ritorni alle discipline europee sotto la reazione dei mercati; fino alla rinuncia a mettere tempestivamente in sicurezza il sistema sanitario nazionale, pur di non utilizzare l’ apposito strumento europeo, ritenuto comportare, senza darne spiegazione, insopportabile rigore finanziario nella sua attuazione. Con l’ incarico dato dal Presidente della Repubblica a Mario Draghi di formare un governo di salvezza nazionale, alcune di queste forze politiche hanno assunto peraltro improvvisamente un atteggiamento almeno in apparenza non anti-europeo, senza dare ancora una vota spiegazioni della posizione assunta. Per un Paese di dimensioni medie, povero di risorse naturali, senza ambizioni nazionalistiche, con una opinione pubblica pacifista, dai bilanci sempre in passivo e conseguentemente incapace di finanziare consistenti spese per una politica estera più “muscolare”, il ricorso al multilateralismo è una strada obbligata.

Ciò non significa che il nostro Paese sia anche obbligato a rinunciare a ogni iniziativa nazionale quando quelle internazionali non siano disponibili o falliscano. Così l’Italia nel 1997 ha lanciato una coraggiosa operazione politica, economica e militare in Albania per stabilizzare il Paese e se ne è assunta i rischi, all’inizio, con il solo prezioso sostegno militare della Francia. Negli anni più recenti, a fronte del fallimento delle iniziative delle Nazioni Unite e di quelle europee volte ad assicurare la pace, la stabilizzazione e l’unità della Libia, ci sarebbe potuti attendere un intervento italiano più concreto e, nei modi opportuni, anche militare per aiutare il Governo di Tripoli: intervento che Tripoli ci aveva chiesto per far fronte all’offensiva del Generale Haftar e che ci sarebbe stato utile anche per controbilanciare il sostegno della Francia a quest’ultimo e disporre di una credibile arma negoziale. Nell’illusione di poter contare sul successo dell’azione delle Nazioni Unite e dell’Europa, l’ Italia ha lasciato la strada aperta alle iniziative politiche e militari in Mediterraneo della Turchia, Paese di ambigua lealtà all’ Alleanza Atlantica e palesemente ostile a diversi Paesi Europei. La Turchia detiene così ora le chiavi di quella parte della Libia che ci interessa maggiormente dal punto di vista del controllo sull’immigrazione clandestina, il terrorismo e la criminalità.

L’ umiliazione subita dall’ allora Governo italiano con il pellegrinaggio a Bengasi per ottenere la liberazione dei pescatori italiani che vi erano imprigionati è coerente con questo atteggiamento rinunciatario ed è la conseguenza dalla mancanza di punti di riferimento sicuri sul piano degli interessi nazionali e della dignità dell’ Italia.

La politica estera italiana è stata condotta negli ultimi venti anni da Governi che sembravano navigare senza una rotta chiara e senza strumenti di bordo nelle acque agitate del mondo di oggi. In queste condizioni, l’ausilio esperto dei servizi della Farnesina può fare opera di supplenza solo limitata. Fortunatamente vi sono state eccezioni a queste derive, grazie all’opera responsabile di alcuni governi – incluso il secondo governo Conte, almeno per quanto attiene al rapporto con l’ Unione Europea e certamente ora anche il Governo Draghi – quando si sono trovati alla guida dell’Italia. Il percorso è stato comunque discontinuo e non ha giovato alla credibilità della nostra politica estera e più in generale del nostro Paese: credibilità che può essere ricostruita solo con una coerente opera di lungo periodo.

Per migliorare la qualità dei nostri governanti occorre innanzitutto migliorare la qualità culturale dei governati: investire nella scuola; rafforzarne le strutture; selezionare con attenzione gli insegnanti; migliorarne e aggiornarne le competenze; adottare programmi rigorosi volti a tramettere non solo conoscenze ma anche e soprattutto capacità di ragionare; indirizzare gli studenti verso gli studi superiori a loro più consoni; rafforzare gli istituti di formazione professionale così necessari per le nostre attività produttive.